コンテンツ

Chapter5-1 オーディオリージョンの操作

チャプター5のテーマは『オーディオの編集』に突入しますよ〜!!!

ここでは

- オーディオファイルとリージョンについて

- オーディオリージョンの操作のポイント

- デジタルミックスダウンとリージョンのバウンス

- リージョンのフェードイン/フェードアウト

- 複数のリージョンをフォルダにまとめる

- リージョンから無音に近い部分を除去する『ストリップサイレンス』

などが中心でオーディオリージョンの削除・コピーなどの基本的な操作やフェードの掛け方、複数のリージョンをフォルダにまとめる方法などについて詳しく書かれています〆(・∀・@)

Chapter5-2 サイクル録音とテイクフォルダの取り扱い

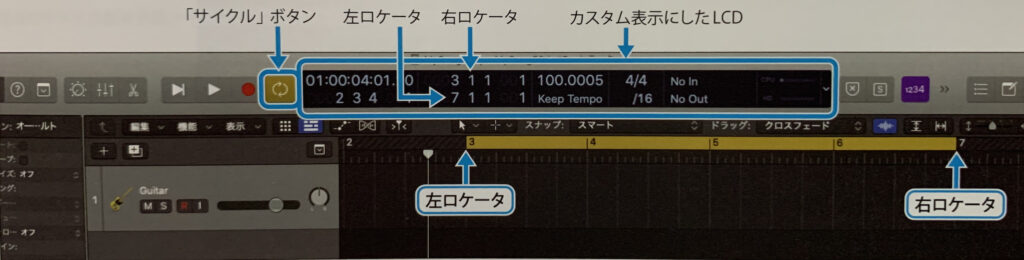

ここではサイクル録音とテイクフォルダに関することがメインで

- オーディオのサイクル録音

- スキップサイクルで範囲を飛ばす

- テイクフォルダの基本操作

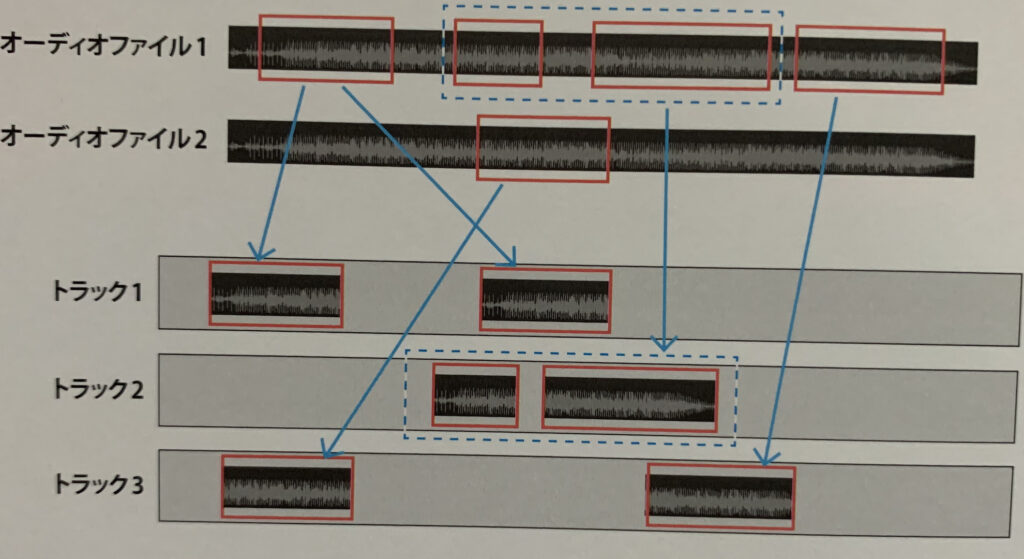

- 既存のリージョンをテイクフォルダにまとめる

となっています👀

サイクル範囲を決めるとその範囲内で録音することができます、また複数のリージョンをまとめる『テイクフォルダの作成・解除などについて詳細が書かれてます✍️

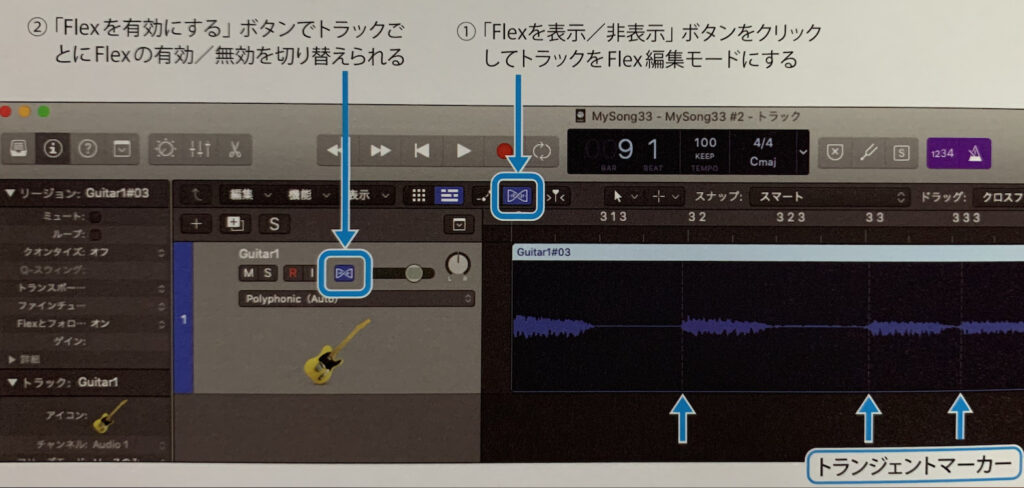

Chapter5-3 Flex機能:その1(Flex

ここではFlex機能の概要とFlex Timeによるタイミング編集がメインで

- Flex機能の利用

- Flex Timeによるタイムストレッチとクオンタイズ

- Flex Timeでタイミング編集を行う

- Flexツールを使ったタイムストレッチ

となっています。

Flex機能はオーディオのタイミングやピッチの編集を可能にする機能のことでFlex機能を使うとオーディオのクオンタイズ、タイムストレッチ、ピッチ修正などができちゃいます🤩

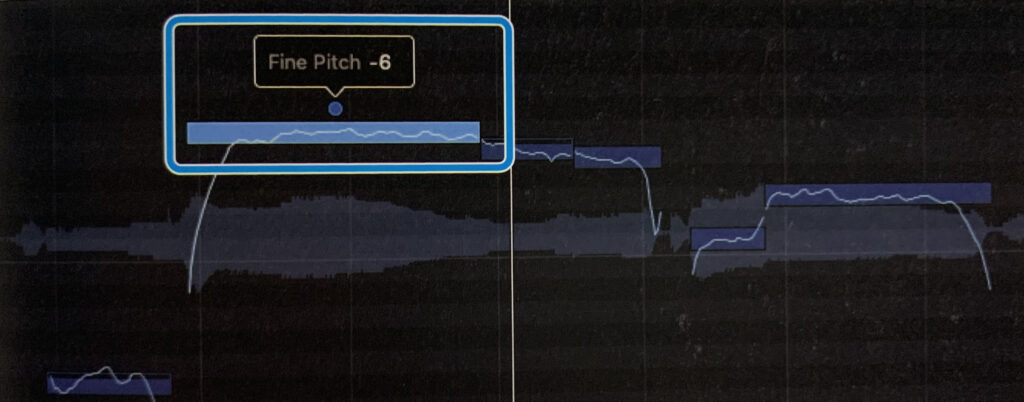

Chapter5-4 Flex機能:その2:(Flex Pitch)

続いてはFlex Pitchについてです👀

- Flex Pitchの基本操作

- Flex Pitchモードでノートを編集

- オーディオをMIDIデータに変換

Flex Pitchを使用するとボーカルや単音楽器のピッチ修正が簡単に行えます!

またピッチ修正以外にも『ケロケロボイス』的なサウンドも作ることができちゃいます🤩

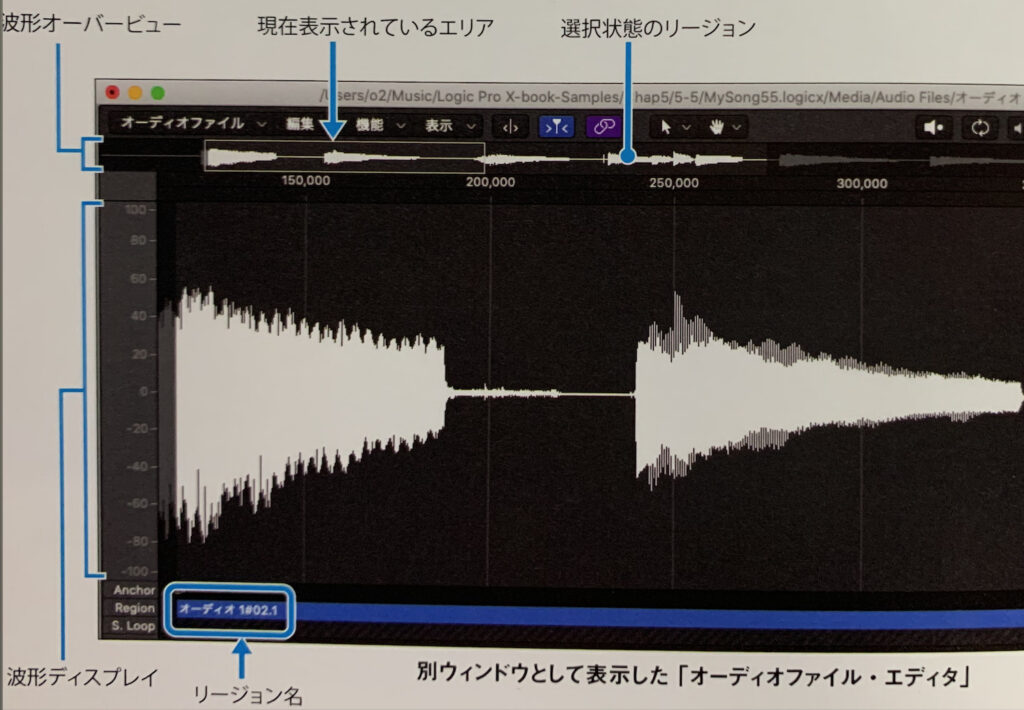

Chapter5-5 オーディオの波形編集

ここではオーディオ・ファイル・エディタの使い方について解説されています。

- 『オーディオ・ファイル・エディタ』の基本操作

- オーディオ波形の編集テクニック

- オーディオファイルに直接エフェクトを適用

- 波形を『鉛筆ツール』で修正する

オーディオの波形編集はオリジナルのデータを変更する”破壊編集”なので慎重に行う必要があります💦

なので必ずバックアップを取ってから編集しましょう😅

Chapter6-1 MIDIのリアルタイム録音の操作

Chapter6では『MIDIの操作』が重点的に解説されており、ここでは

- 外部MIDIトラックを設定

- 既存のMIDIリージョンに重ねて録音する場合の設定について

- MIDIのサイクル録音とパンチ録音

について書かれています。

またこの節では外部MIDIトラックの設定とMIDIのパンチ録音やサイクル録音の方法が中心となっていますよ〜〆(・∀・@)

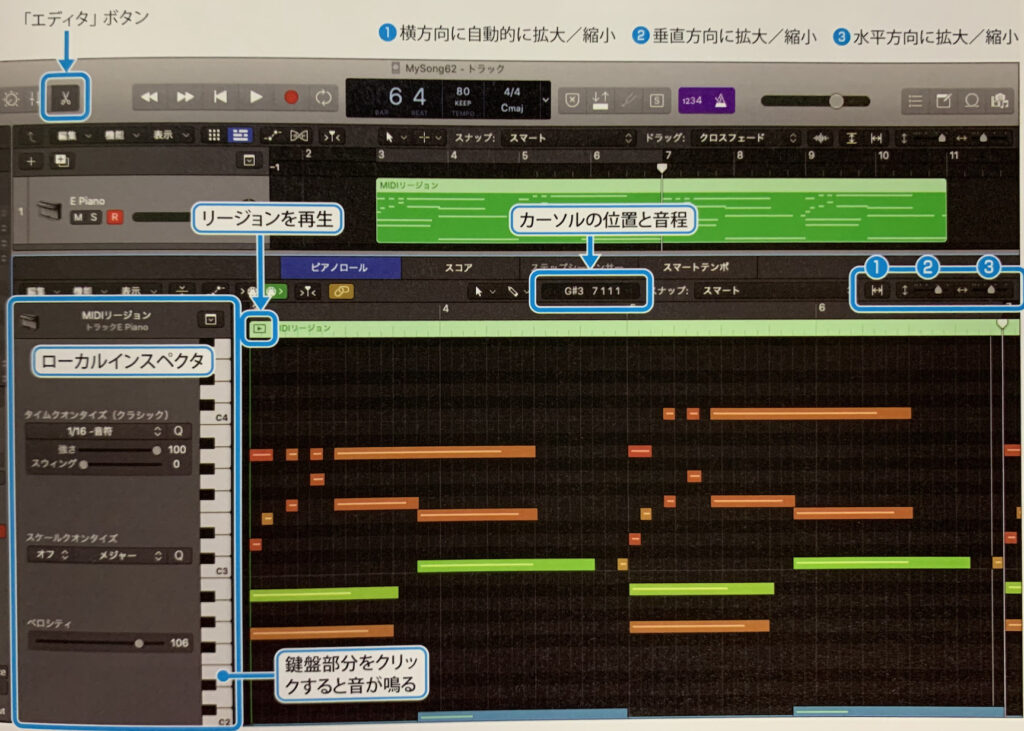

Chapter6-2 ピアノロール・エディタの操作

何やら鍵盤が見えますね👀

- 『ピアノロール・エディタ』の概要

- ノートイベントを選択する

- ノートイベントの基本操作

- 『MIDIイベントをコピー』を使用したコピーと移動

- 音の長さやベロシティの変更

- MIDIノートのいろいろなクオンタイズ

リージョン内のMIDIデータを編集する際のベースとなるのがこの『ピアノロール・エディタ』画面で、Logicでの音楽制作では100%使用するので全集中で覚えましょうw

Chapter6-3 MIDIデータのステップ入力

次はMIDIデータのステップ入力で

- 空のMIDIリージョンを作成する

- ステップ・インプット・キーボードによるステップ入力

- MIDIコントローラからノートを入力

など💡

鉛筆ツールやMIDIコントローラで1音ずつノートを入力するのがステップ入力で鍵盤がリアルタイムで弾けない場合でもステップ入力ならピアノやサックスを難なく曲中で使用することが可能に🤩

Chapter6-4 MIDIデータの編集機能とエフェクト

この節でもMIDIデータの編集機能を中心に解説されており

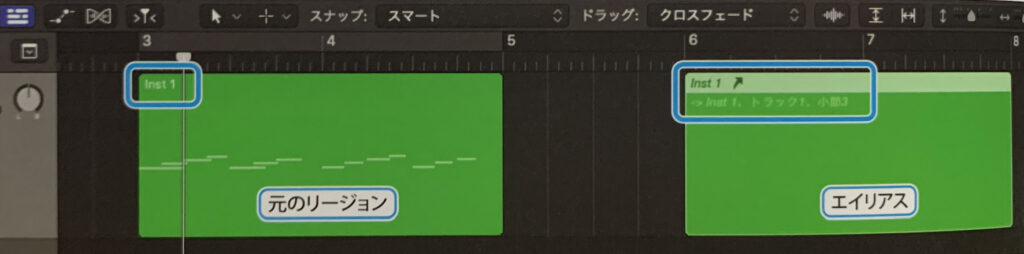

- MIDIリージョンのエイリアス

- インスペクタによるMIDIデータの非破壊編集

- 『オートメーション/MIDI』によるコントローライベントのオートメーション

- MIDIプラグインの使用

- アーティキュレーションの設定

エイリアスは元のデータを参照して複製する機能ですね👀

元のデータに変更を加えるとエイリアスも同じように変更されるので同じパターンを離れた小節で使う場合に有効。

これにより制作時間を短縮できるという便利な機能です🤩

またオートメーションのコントロールポイントの操作などもここで紹介されています〆(・∀・@)

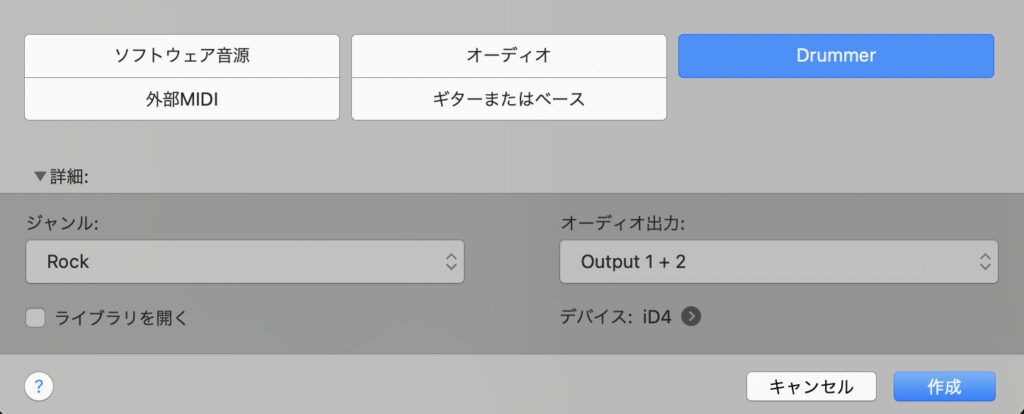

Chapter6-5 Drummerを使用したドラムトラックの作成

ここではDrummerを使ったドラムトラックの作成方法について解説されてます✅

- Drummerを使ってみる

- Drummerリージョンの中身を編集する

- Drum Kit Designerで音色をエディットする

- ドラムキットをマルチ出力にする

など💡

Drummerの基本的な使い方とソフトウェア音源のDrum Kit Designerを使用したドラムキットについて解説がされています。

Drummerの使い方は非常に簡単なので覚えやすいと思いますよ🤩

Chapter6-6 ドラム用MIDIデータの入力/編集について

ここではドラム用のMIDIデータ入力や編集のポイントについて解説されています。

- Ultrabeatのドラムキット

- ソフトウェア・サンプラー『Sampler』のドラムキット

- Drum Machine Designer

- Quick Sampler

- ステップシーケンサー

Sampler、Quick Sampler、ステップシーケンサーはバージョン10.5で追加された新機能でここが詳しく解説されているのは本当に嬉しいですね🤩

これらの新機能はどれも強力でLogicでの音楽制作に新たな可能性を生み出したと言えます〆(・∀・@)

Chapter6-7 スコアエディタとイベントリスト

ここではMIDIデータをもとに本格的な譜面作成を可能にする『スコアエディタ』やイベントリストについて紹介されてますよ〜!

- スコアエディタを表示する

- スコアエディタを使用したノートの編集

- イベントリストの操作

スコアエディタを使えば五線譜以外にもTAB譜やギターのコードダイアグラムなどのスタイルが設定可能なのでコード進行やバッキング、ソロのメモとしても活用できるでしょう🤩

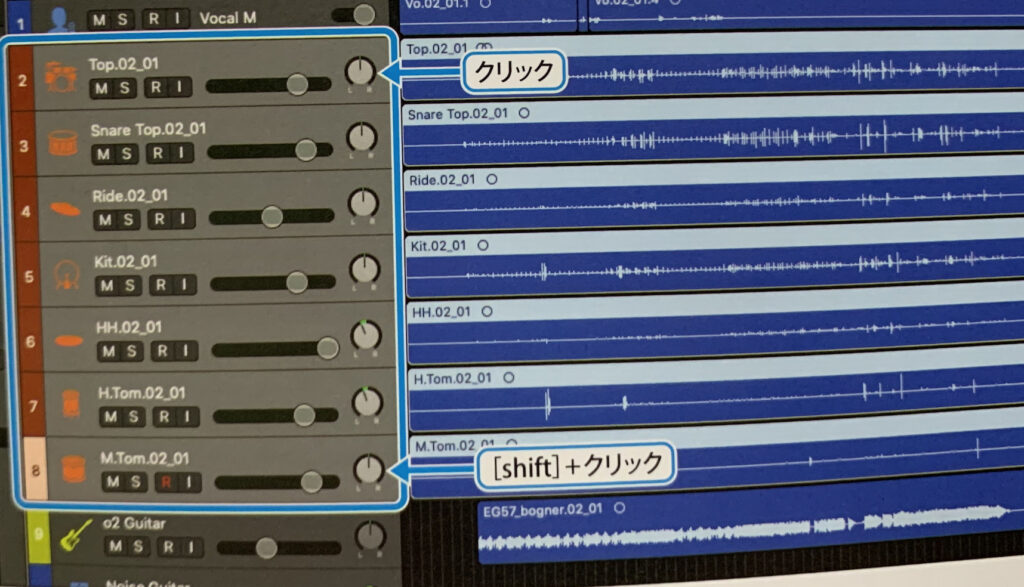

Chapter7-1 ミックスダウンの前準備

チャプター7では『ミックスダウンのテクニック』を学べます✅

チャプター7-1では

- ミキサーの表示形式について

- チャンネルストリップのグループ化

- トラックをフリーズさせてCPU負荷を抑える

ミキサーの表示形式やチャンネルストリップをグループ化した『ミキサーグループ』の作成、CPU負荷軽減のためのトラックのフリーズなど、ミックス前の準備についての解説がメインとなってます✍️

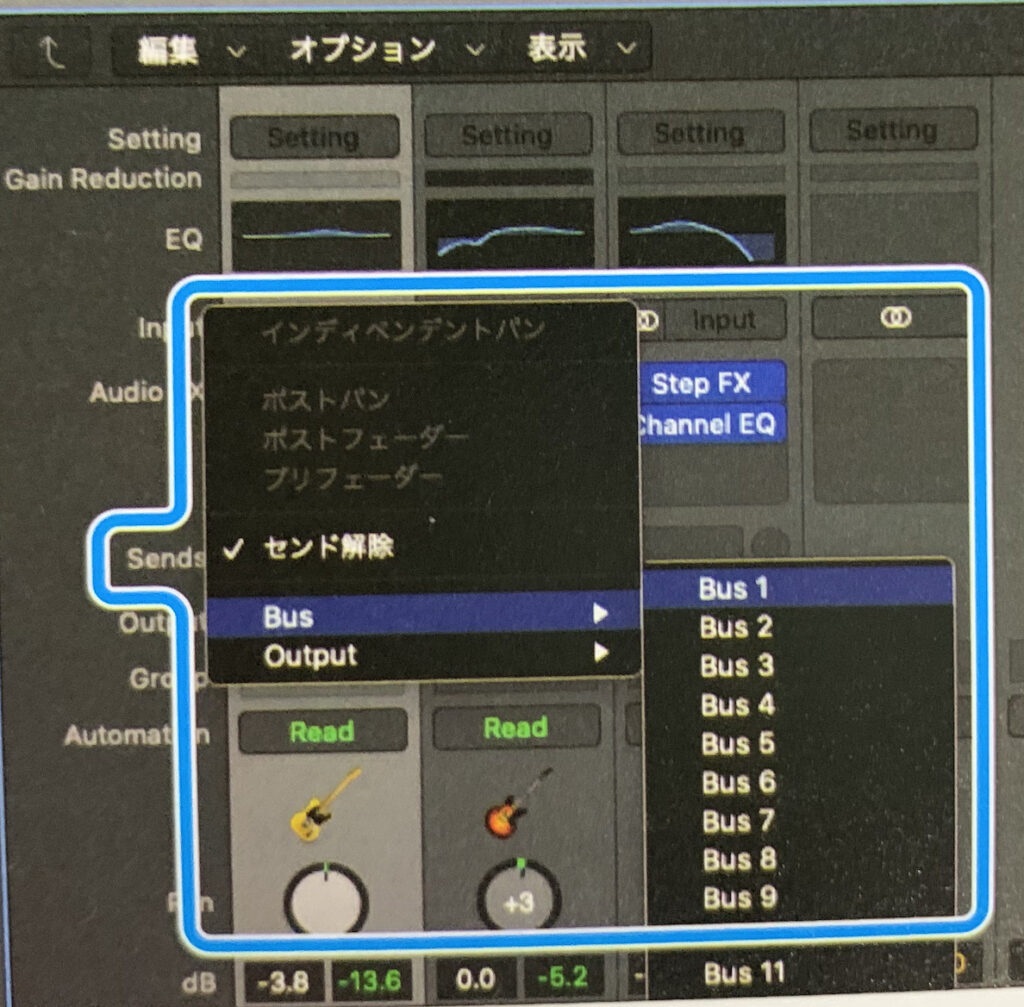

Chapter7-2 センド・エフェクトとバスの取り扱い

ここではバスの活用テクニックとしてセンド・エフェクトを手動で設定する方法が解説されています。

- センド・エフェクトを使ってみる

- センド・エフェクトの活用法

センドエフェクトの設置やセンドエフェクトの2種類の使い方『プリフェーダー』『ポストフェーダー』などがメインで紹介されています〆(・∀・@)

Chapter7-3 バスとエフェクトの活用

ここではTrack Stackやサイドチェインがメインとなってます✅

- バスを使用したトラックのグルーピング

- Track Stackでトラックをまとめる

- エフェクトのサイドチェインを利用する

サイドチェインは複数のエフェクトを組み合わせて使用することができるテクニックでエフェクトのパラメーターを外部の信号によってコントロールする機能です。

この辺りのこともバッチリ解説されているので今は意味が分からなくても大丈夫です🤩

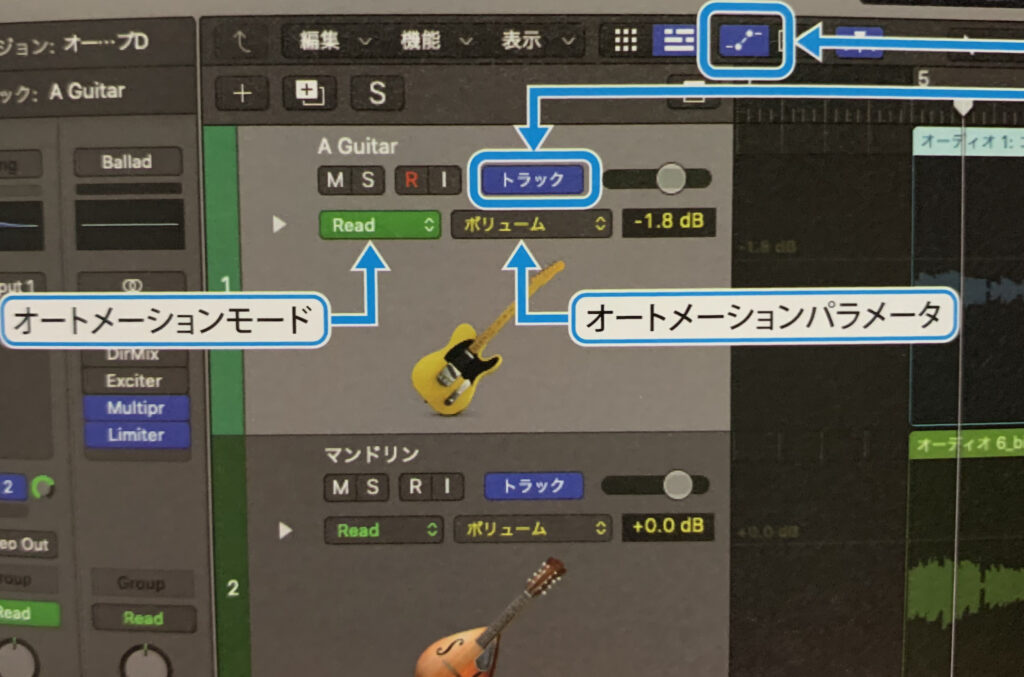

Chapter7-4 ミックスのオートメーション

ここでミックスにおけるオートメーションの基本〜応用について解説されてます✅

- オートメーション機能の概要

- オートメーションの基本操作

- プラグイン・パラメータのオートメーション

- オートメーションの書き込みモードについて

- マウスでオートメーション・データを作成/修正

オートメーションはボリュームの上げ下げ、エフェクトのパラメータ、センド・エフェクトのレベル変更まで全て自動で行えるのでミックスには外せない機能となっています🤩

Chapter8-1 Live Loopsでエレクトリックミュージック作成

ラストのチャプター8では『Logic Pro Xの活用』で1発目はバージョン10.5で追加された新機能『Live Loops』の使い方・活用法が紹介されてます🤩

- Live Loopsのサンプルプロジェクトを開く

- Live Loopsを再生する

- Live Loopsのパフォーマンスを録音する

- ライブパフォーマンスに威力を発揮するRemix FX

- セルを編集する

- セルに録音

Live Loopsのマス目はセルと呼ばれ、セルの中に音データを録音して再生、編集が行えます✅

Live Loopsの特性上、エレクトリックミュージックと相性が良く、ループ素材を組み合わせて楽曲のアイデアを練るという使い方ができます🤩

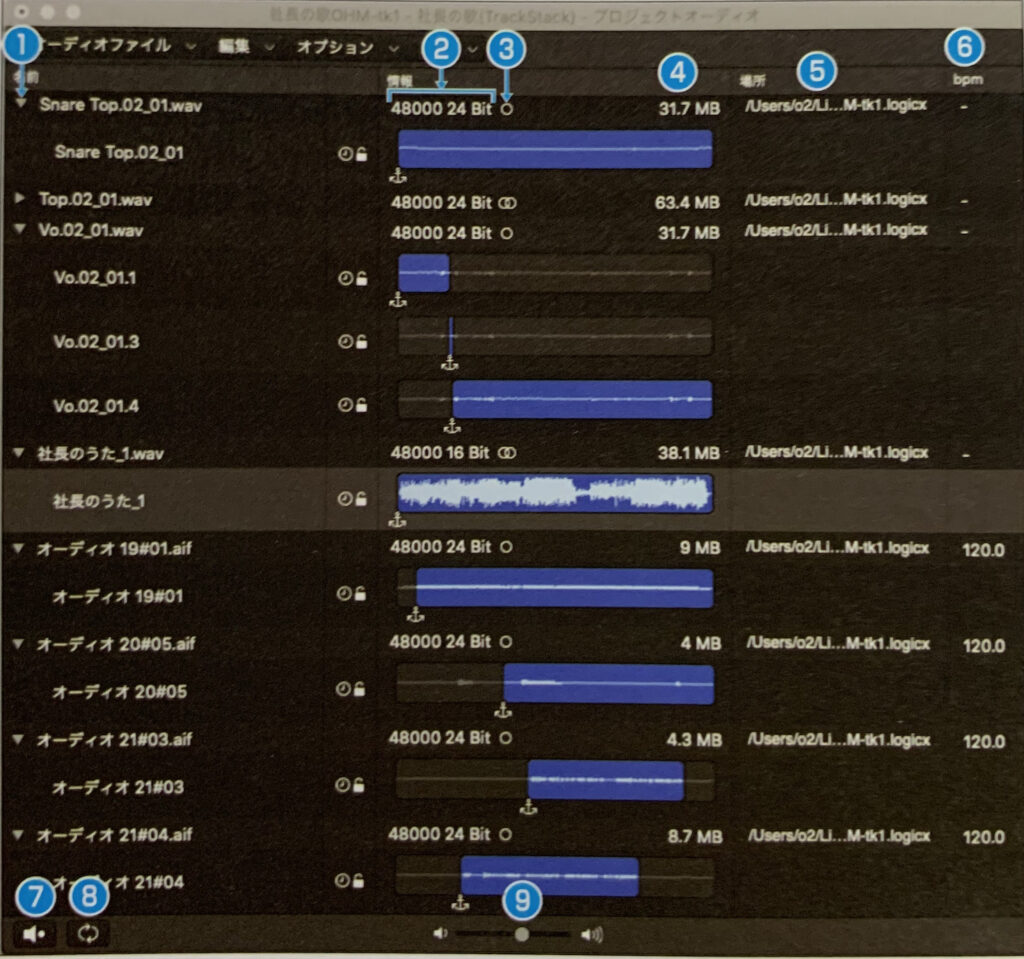

Chapter8-2 オーディオファイルの管理

ここでは『プロジェクト・オーディオ・ブラウザ』を使用したオーディオファイルの管理方法について解説されています✅

- 『プロジェクト・オーディオ・ブラウザ』の概要

- 『プロジェクト・オーディオ・ブラウザ』

- 不要なリージョンやオーディオファイルを消去する

プロジェクト・オーディオ・ブラウザの表示内容や基本的な操作方法、使用していないリージョンおよびオーディオファイルの消去方法などについての詳細が書かれています✍️

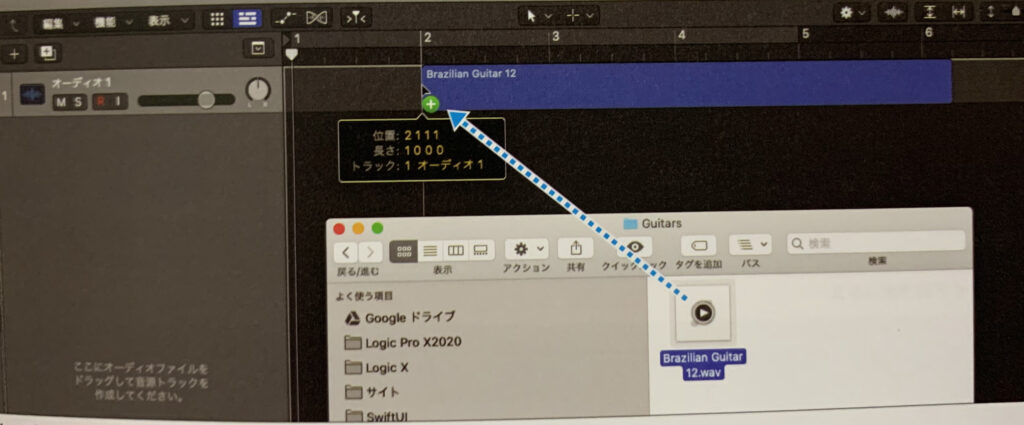

Chapter8-3 外部オーディオファイルの読み込み

ここでは外部オーディオファイルと外部プロジェクトのインポート機能について解説されています。

- 外部オーディオファイルをリージョンとして配置する

- ACIDファイルのインポート

- REXファイルのインポート

- 外部プロジェクトのトラックの読み込み

など。

Logicでは他の音楽ソフトで作成したオーディオファイルや、市販のサウンド・ライブラリから読み込んだオーディオファイルをトラック上のリージョンとして配置することが可能です✍️

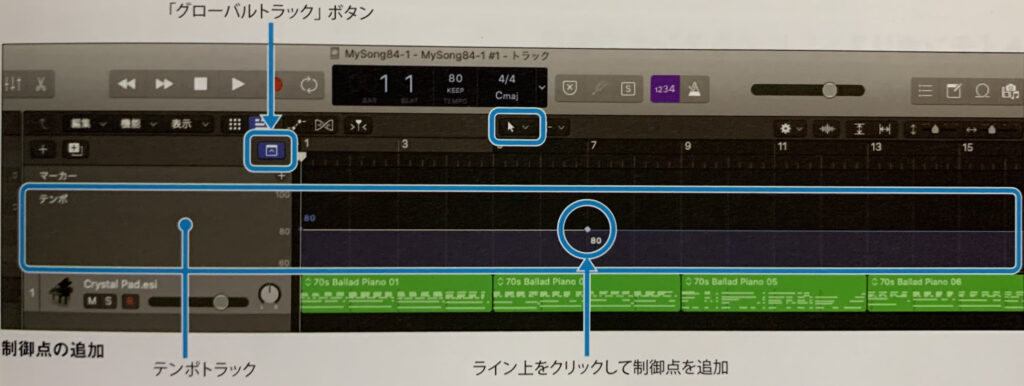

Chapter8-4 テンポを活用する

テンポの活用では

- ソングの途中でテンポを変更する

- スマートテンポでテンポを追随させる

テンポトラックではクリックなしで録音したオーディオをもとにテンポトラックを作成し、別途で打ち込んだMIDIパートを追随させることが可能です。

また楽曲のある部分からテンポチェンジなども簡単に行えます〆(・∀・@)

Chapter8-5 MIDIデータの活用テクニック

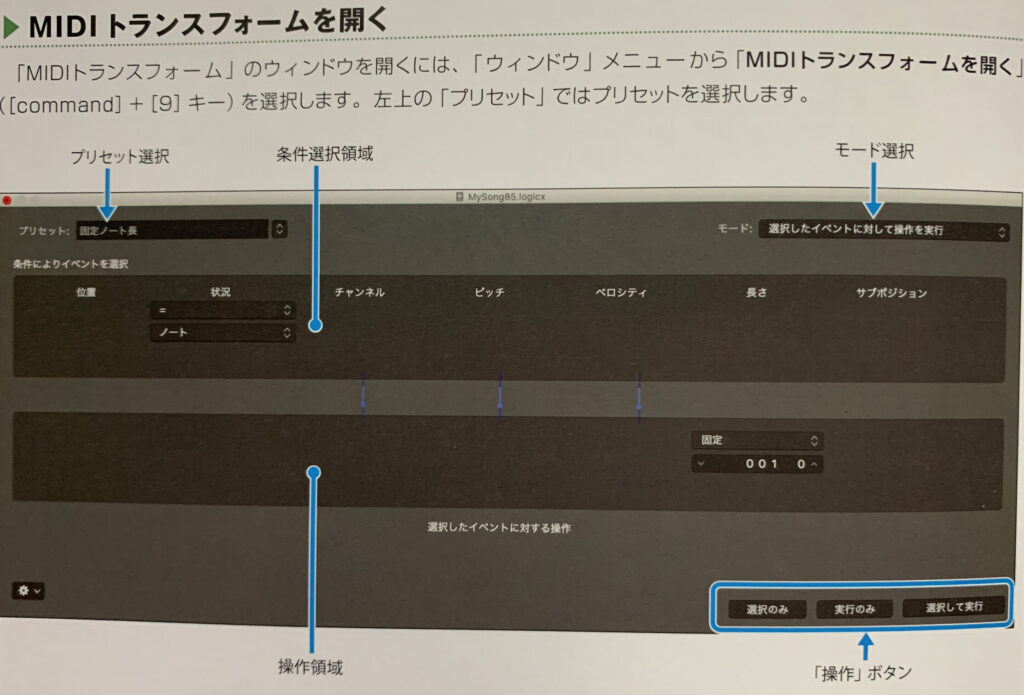

ここではMIDIデータの高度な編集機能『MIDIトランスフォーム』が紹介されています🤩

- MIDIトランスフォームの概要

- MIDIトランスフォームの使用例

- スタンダードMIDIファイルの読み書き

『MIDIトランスフォーム』を使用すると選択したMIDIリージョン内のMIDIイベントの柔軟な編集が可能で条件が一致するMIDIイベントに対して、変換や削除など様々な処理ができます✅

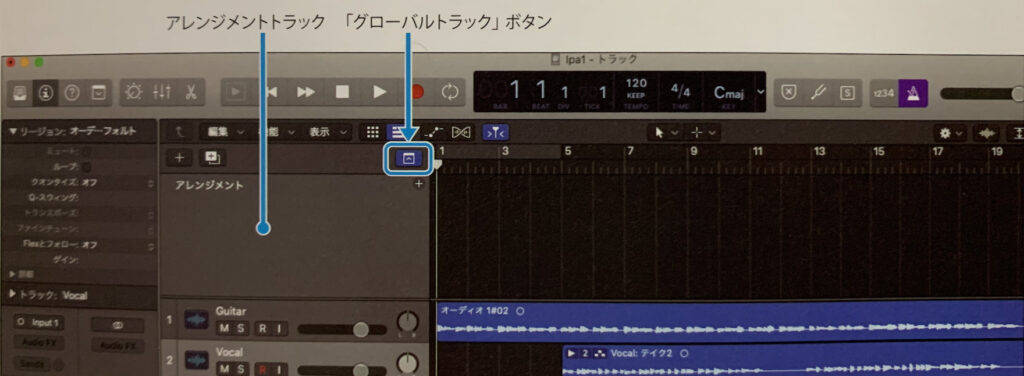

Chapter8-6 アレンジメントトラックで曲の構成を練る

この節では

- アレンジメントマーカーで範囲を設定

- アレンジメントマーカーを使用して曲の構成を考える

について解説されており、アレンジトラックを使用することで曲を複数のセクションに分割し、それらを自由に並べ替えて再構成するといったことが可能になります〆(・∀・@)

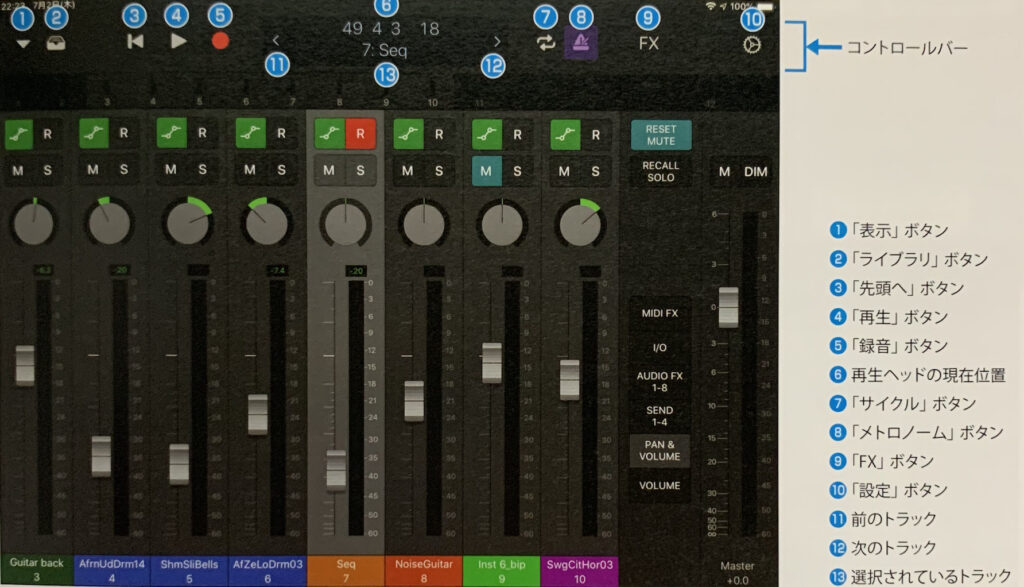

Chapter8-7 iPad用コントロールアプリ『Logic Remote』

最後に紹介されているのはiPad用コントロールアプリ『Logic Remote』で

- Logic Remoteの起動と管理画面

- Logic Remoteの操作のポイント

について解説されています✅

僕はiOSのLogic Remoteを使っていますが遠隔操作できるので非常に便利です🤩

またLogic Remoteではトランスポートやミキサーのコントロール、簡易キーボードやドラムパッドとしても使用可能なのでLogicで音楽制作する方はアプリを入れておくと良いでしょう〆(・∀・@)

Logic Pro Xはどのくらいの期間で使えるようになるの?

これは僕の場合ですが『MASTER OF Logic Pro X』を2週間ぐらいかけて読破して、その後に練習のためにLogicでの音楽制作を開始しました✅

製作中に分からない部分が出た場合は『MASTER OF Logic Pro X』やSleepfreaksさんの動画で再び勉強していくという感じでやった結果、1ヶ月くらいで曲が完成して、TuneCore Japanから配信という感じでさほど時間はかかりませんでした🤩

(ただし毎日10時間ぐらい勉強してましたがw)

なので使いこなせるまでに何年も掛かることはないでしょう💡

あと今回紹介した『MASTER OF Logic Pro X』【改訂第2版】は単行本とKindle版(電子書籍)があるのですが購入するのは単行本の方が良いと思います。

理由は単行本の方がLogicを触りながら勉強しやすく、覚えやすからです✅

MacのSplit View機能を使って画面分割してやれないこともないですが、Logicの画面が小さくなり、『MASTER OF Logic Pro X』で書かれている内容も小さく見にくいと思うので買うなら単行本の方が個人的には良いと思います〆(・∀・@)