これからLogic Pro Xで音楽制作を始める方や『既に使っているけど使いこなせない』方に超絶オススメするのがこちらの本!!!

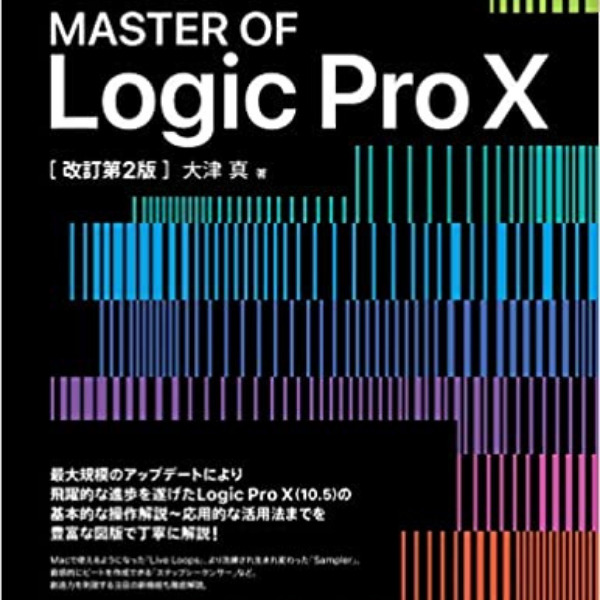

『MASTER OF Logic Pro X』【改訂第2版】です🤩

僕がLogicの勉強を始めた時はこの本よりも前に出版された『『MASTER OF Logic Pro X』でLogicの使い方を覚えたのですが、結構情報が古くて当時の最新バージョンの機能がカバーされていなかったんです(⊙_⊙')

そのため、本に載ってない機能の使い方は、ほぼSleepfreaksさんのYouTube動画で勉強しましたw

しか〜し!!!

【改訂第2版】では最新のLogicのバージョンに完全対応しており、さらに!!!

約460ページという大ボリュームでありながら全ページカラーという神仕様になっています🔥

(カラーなのでめちゃくちゃ見やすいですw)

Logic関連の本はいくつも出てますが『MASTER OF Logic Pro X』【改訂第2版】が現時点で最強の本と確信を持って言えます!

なので今回は『MASTER OF Logic Pro X』【改訂第2版】で各チャプターで書かれている内容を全て紹介していきたいと思います♪( ´θ`)ノ

それでは素晴らしき『MASTER OF Logic Pro X』【改訂第2版】の世界へ飛び込んでみましょう〆(・∀・@)

コンテンツ

Chapter1-1 DTMの基礎知識について

各チャプターはさらに細分化されているのですがチャプター1では主に『DTMの基礎知識』『Logic Pro Xの概要』を中心に紹介されています✅

そのためこれからDTMを始める方や初心者の方にもDTMやLogicの”イロハ”がバッチリ学べるようになっていますね。(ここは前作の『MASTER OF Logic Pro X』とほぼ同じ内容)

例えばMIDIやソフト・シンセサイザーといったDTM用語もいきなり出てきますが非常に分かりやすく書かれているので理解しながら読み進めることができるでしょう〆(・∀・@)

Chapter1-2 Logic Pro Xの概要について

Macには最初から『GarageBand』というDAWが入っていますがLogicはガレージバンドよりもさらに本格的な音楽制作をしたい方向けのDAWです。

というような入りでLogicについての解説が始まるのですが主にここでは

- ソフトウェア音源

- 譜面制作機能

- Apple Loops

- ガレージバンドのプロジェクト読み込み

- Drummer

- Flex機能

- バージョン10.5の新機能(Live Loops,ステップシーケンサーなど)

について簡潔に書かれています🤩

(もちろん別のチャプターでそれぞれ詳しく書かれています)

ここでは『こんな機能がLogicにはあるんだな〜』ぐらいでOKです!

Chapter1-3 DTMに必要な機材について

- MIDIコントローラー(MIDIキーボード)

- MIDIインターフェース

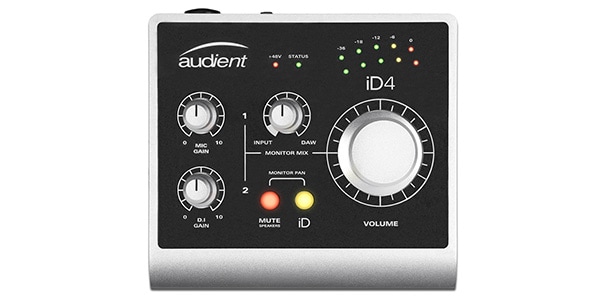

- オーディオ・インターフェース

- ダイナミック&コンデンサーマイク

- ミキサー

- モニター・スピーカー

などDTMで必要な機材について書かれています👀

それぞれの機材の用途やPCとの繋ぎ方などが紹介されてますよ〜〆(・∀・@)

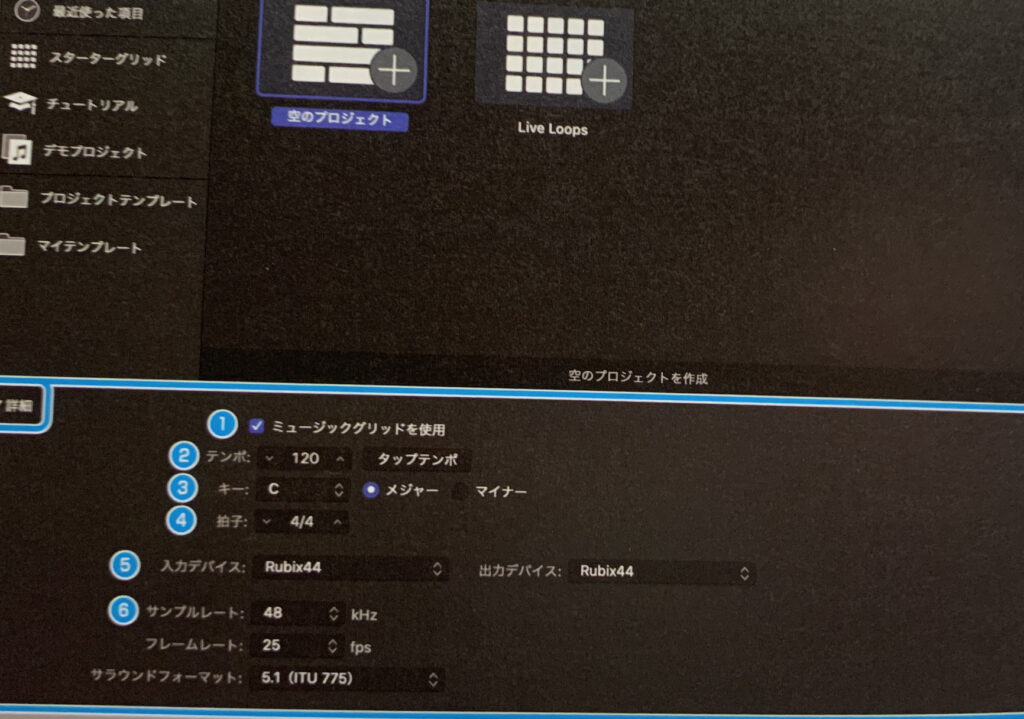

Chapter1-4 インストールとMIDI/オーディオの基本設定

ここではLogic Pro Xのインストール方法から丁寧に解説されています(App Storeで購入すべし🤩)

それ以外では

- オーディオ・インターフェースの基本設定

- Audio MIDI設定

- Logicの起動と初期設定

- オーディオ・インターフェースの選択

- サウンドライブラリーのインストール

などについて書かれています✅

オーディオ・インターフェースの設定が上手く行かないとギターやベースの音が出なくて僕のように数時間発狂するハメになりますw

そうならないように皆さんはココの項目をしっかり読んでくださいね!

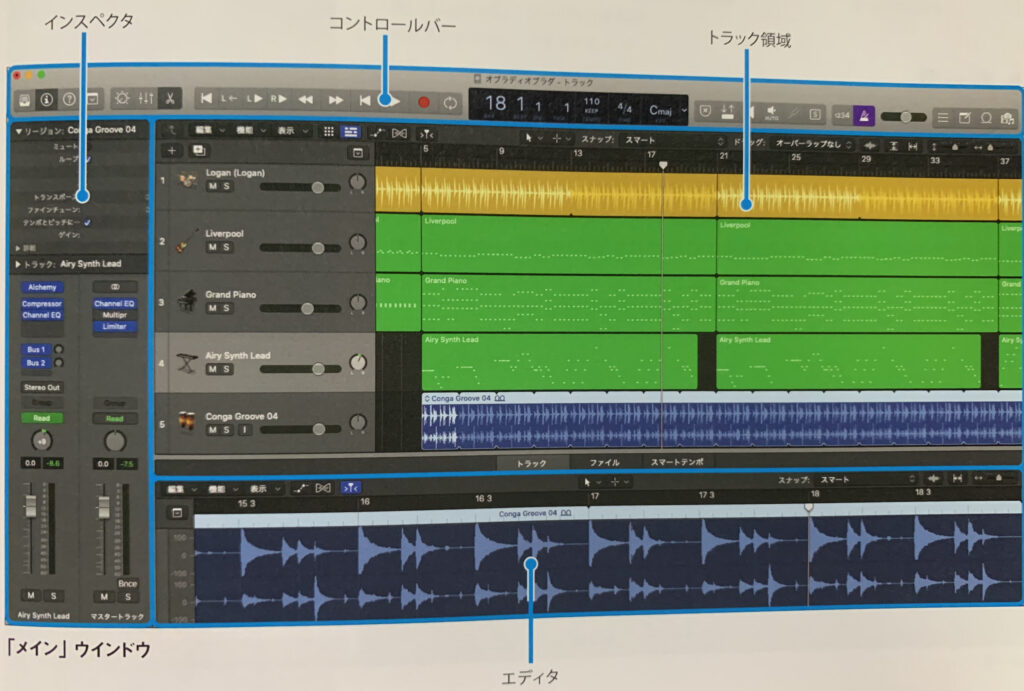

Chapter1-5 Logic Pro Xのユーザーインターフェースについて

この辺りから本格的にLogicの使い方が解説されます👀

メインウィンドウで作業する比率が非常に高いのでここで基本的な使い方や各名称を覚えると良いでしょう。

ここでは主に

- トラック領域

- ルーラ

- ツールメニュー

- ローカルメニュー

- 『コントロールバー』のカスタマイズ

- インスペクタ

- チャンネルストリップ

- ライブラリとパッチ

- Smart Control/ミキサー/エディタ

について解説されています。

ここまでがチャプター1の内容となっていますが、チャプター1だけでもかなりLogicの使い方が理解できるようになると思います✅

さすが神本w

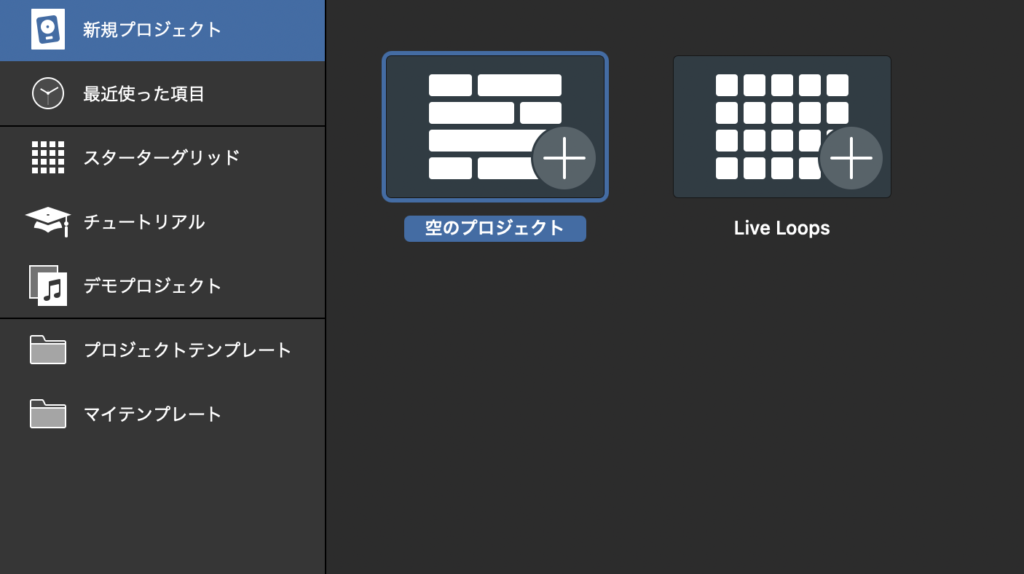

Chapter2-1 新規プロジェクトの作成

チャプター2の大テーマは『ループ素材の活用とリージョン/トラックの基本操作』となっています👀

チャプター2-1の主な内容は

- 新規プロジェクトの作成

- 新規トラックの作成

- プロジェクトの保存と代替バージョン

- 代替バージョンの作成

- テンポとキーの設定

- グローバルトラックを使用してキーや拍子の変更

などについて書かれています。

Logicでは曲を作る際にはプロジェクトと呼ばれるものを作成し、プロジェクト内で新規トラックを作成してようやく音楽制作が始まるのでここもしっかり理解したいですね〆(・∀・@)

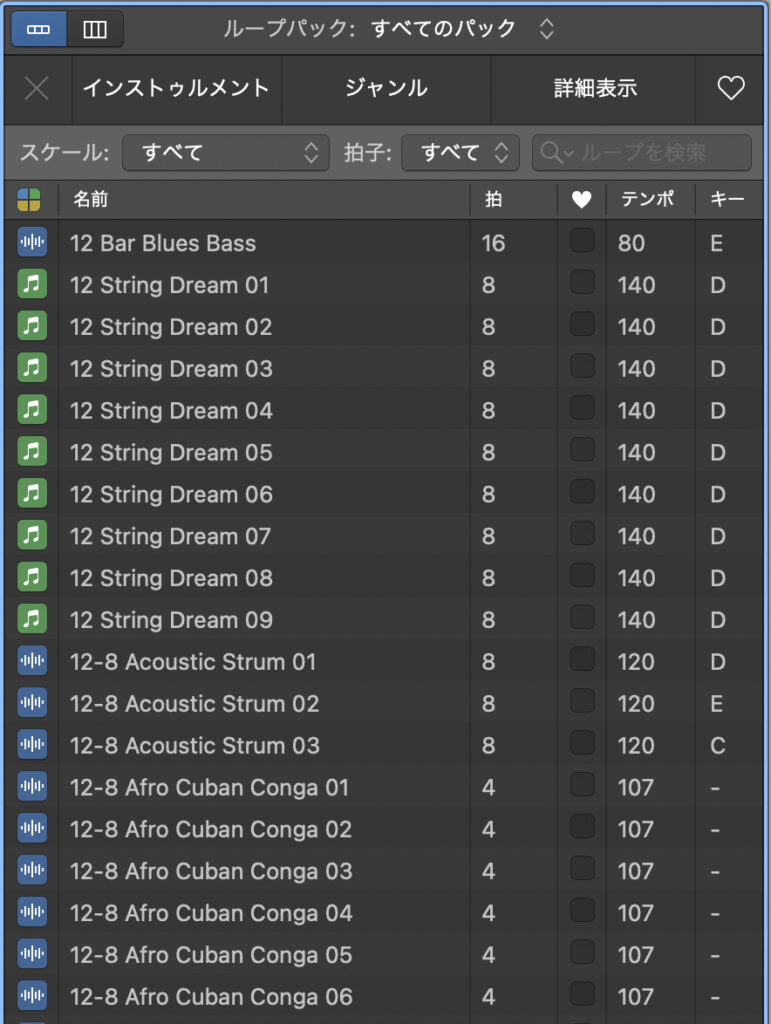

Chapter2-2 Apple Loopsを使ってみよう

この機能はガレージバンドにもあるのですがApple Loopsでは様々な音楽ジャンル・楽器のループ素材が用意されており、素材をトラック上にドラッグ&ドロップするだけで誰でも簡単に音楽が作れてしまうという便利な機能です🤩

チャプター2-2ではApple Loops特集となっていますよ〜!

- Apple Loopsのループ素材の視聴

- 4種類のループ素材

- ループを再生するキーの設定

- スケール/拍子による絞り込み

- ループの並び替え

- ループ素材をトラックに配置

- サイクルモードで繰り返し再生

- トラックのボリュームとパンの調節

など。

ループ素材をさらに加工したりとかもできるのでこの機能を使えるようになると効果的かつ効率的に音楽を作ることが可能になります〆(・∀・@)

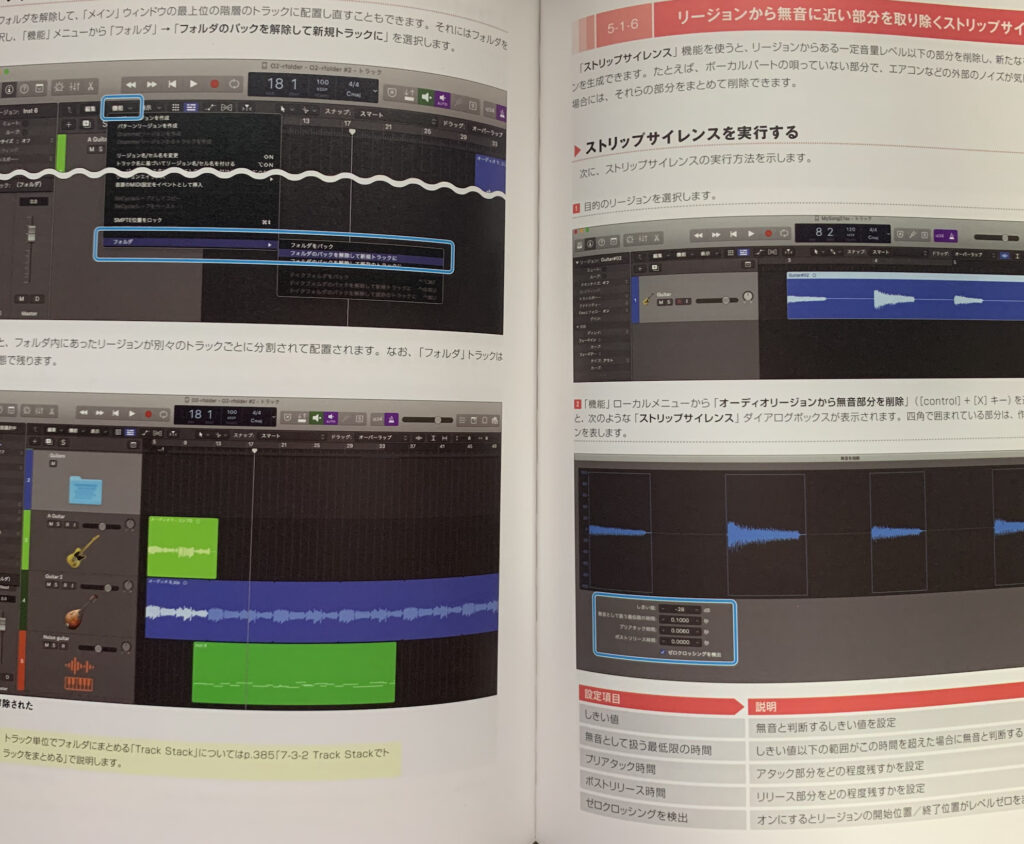

Chapter2-3 メインウィンドウとリージョンの基本操作

ここではメインウィンドウとリージョンの基本的な操作方法について書かれています💡

- トラック領域の拡大/拡小

- リージョンをループさせる

- リージョンの基本操作

- 『マーキーツール』でリージョンの選択

- ソロとミュート

- 再生ヘッドの移動

- マーカーの利用

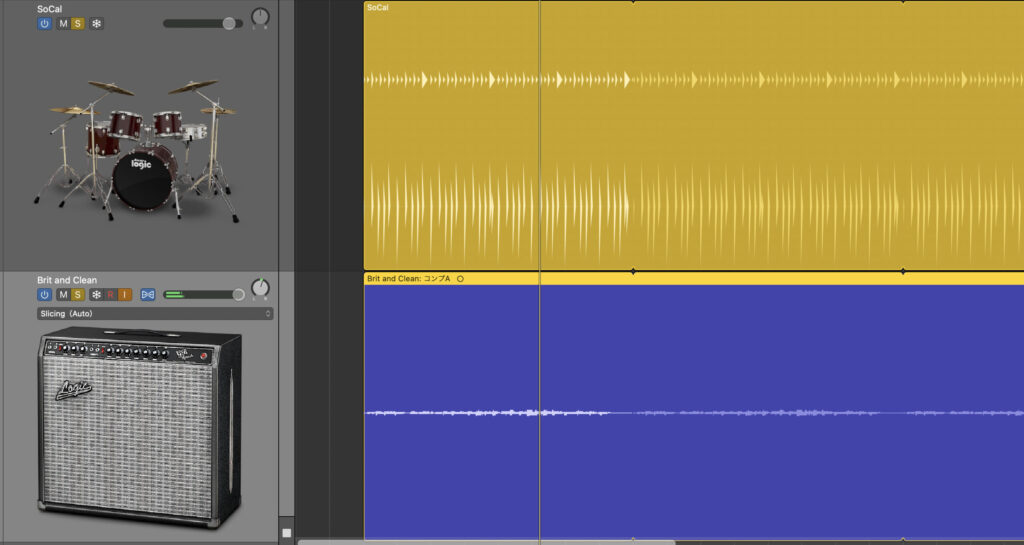

画像のドラムとギター・アンプのアイコンの隣にある領域が”リージョン”と呼ばれるものであそこに音のデータを入れていくのですがリージョンの基本操作は絶対に覚えないといけない重要項目なので使い方が完全に理解できるまで読み込みましょうw

Chapter2-4 トラックの基本操作

チャプター2-4の主な内容はこちら!

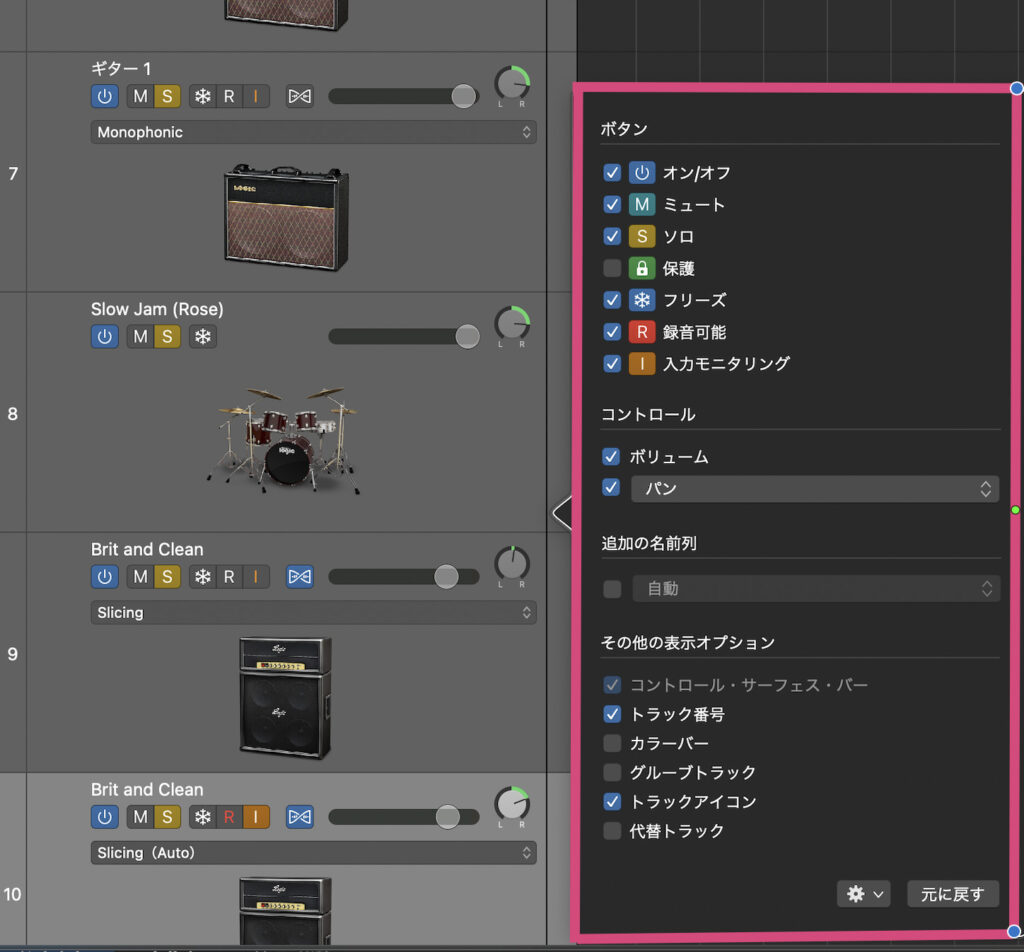

- トラックヘッダに表示する項目を設定する

- トラックの順番を変更する/隠す

- トラックを削除する

- トラックを追加する

- 時間の挿入と削除

- 代替トラック

ここでは主にトラックについての操作方法や製作時に効率化するための技について解説されています〆(・∀・@)

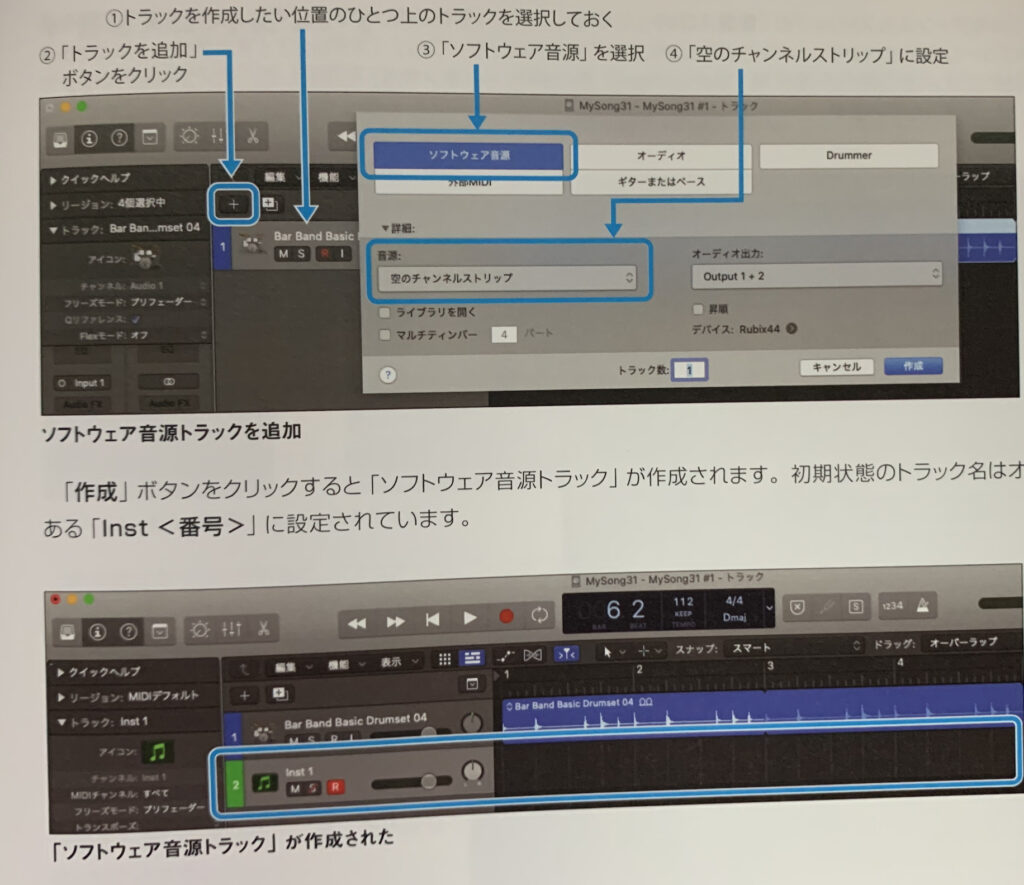

Chapter3-1 ソフトウェア音源を使ってみよう!

チャプター3のテーマは『MIDI録音からミックスダウンまでの基本操作』でチャプター3-1は”ソフトウェア音源の使い方”について書かれています👀

- ソフトウェア音源トラック

- ソフトウェア音源の挿入

- ソフトウェアサンプラー

- PCのキーボードをMIDIキーボードとして使う

ソフト音源トラックではLogic内のソフトウェア音源や購入したソフトウェア音源などを使用するトラックでチャンネルストリップにソフトウェア音源を挿入する方法など基本的な部分を学ぶことができますよ〜🤩

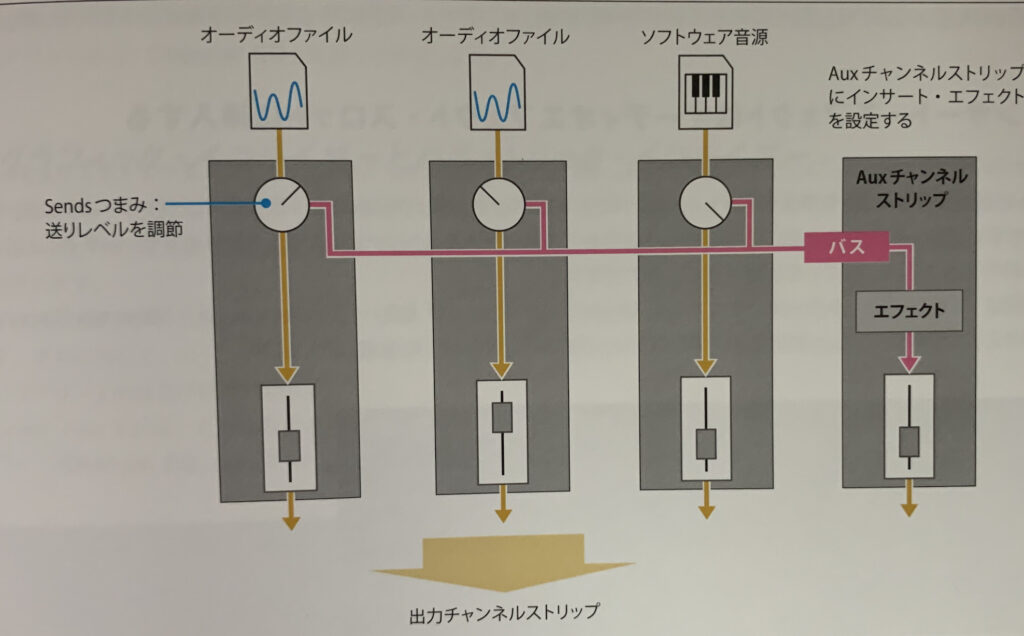

Chapter3-2 サウンドを変化させるエフェクト

チャプター3-2では主にエフェクトに関する内容となってます✅

- エフェクトの基本的な使い方

- インサート・エフェクトの使用

- イコライザーの使用

- その他エフェクトのインサートについて

- インサート・エフェクトの削除やコピー

- ライブラリを使用したエフェクトの設定

PCのスペックによっては各トラックで大量のエフェクトを使用すると動作が遅くなったり、止まったりする場合もあります。

しかしセンド・エフェクトを使うことでPCの負担を軽減することができるのでここの項目でしっかり覚えちゃいましょう🤩

Chapter3-3 MIDIデータを録音する

チャプター3-3は『MIDIデータ』がメインですね👀

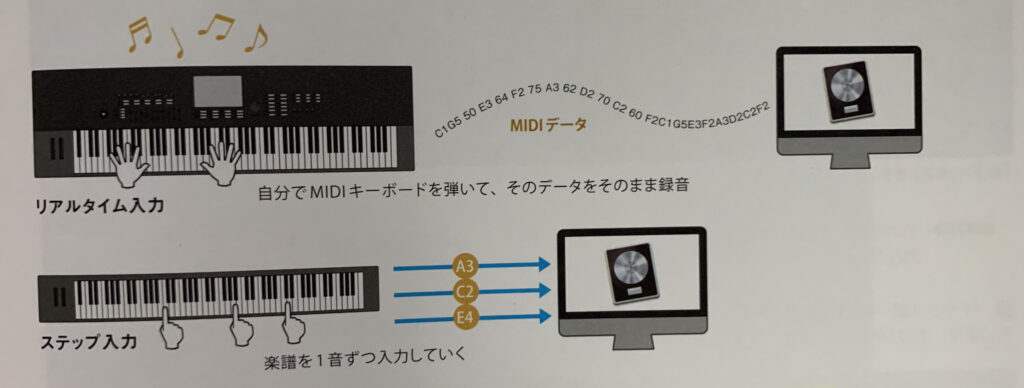

- リアルタイム入力とステップ入力

- MIDIの基本的な録音手順について

- プロジェクトをミックスする

- ソング全体にエフェクトをかける

- バウンスで2ミックス・ファイルを作成する

- MP3フォーマットでバウンスする

- sound cloud (サウンドクラウド)にバウンスしたファイルをアップする

MIDIキーボードでのリアルタイム入力とステップ入力から始まりますが、ここの項目で出てくる『バウンス』とはデータの書き出しのことです。

バウンスができるようになるとYouTubeやTwitterに高音質の音源をアップすることもできます✅

また制作した音楽のプロモーションや”弾いてみた・歌ってみた”にも使えますよ🤩

Chapter4-1 オーディオ録音を行うための基礎知識

チャプター4は『オーディオの録音』がテーマですね💡

- マイク録音とライン録音

- オーディオ録音を行うための前準備

- サンプルレートと解析度の設定

- レイテンシを調節するには

まずはオーディオ録音の基本的な部分の説明がされています👀

またレイテンシ=遅延が発生するのを防ぐための調節方法なども解説されています〆(・∀・@)

Chapter4-2 オーディオを録音する

チャプター4-2では

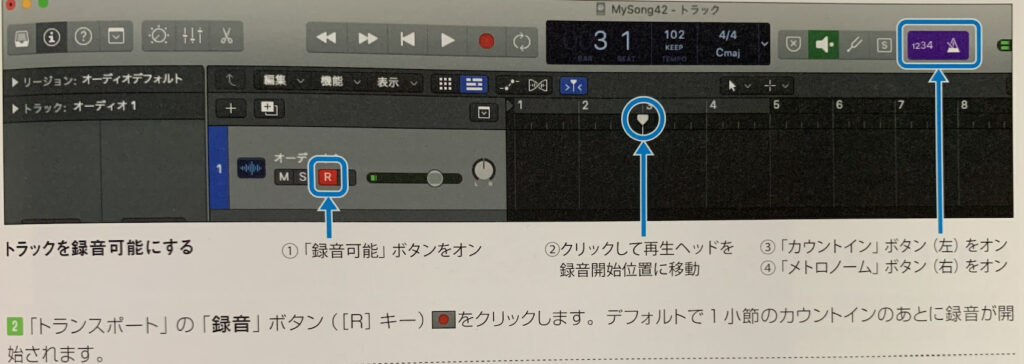

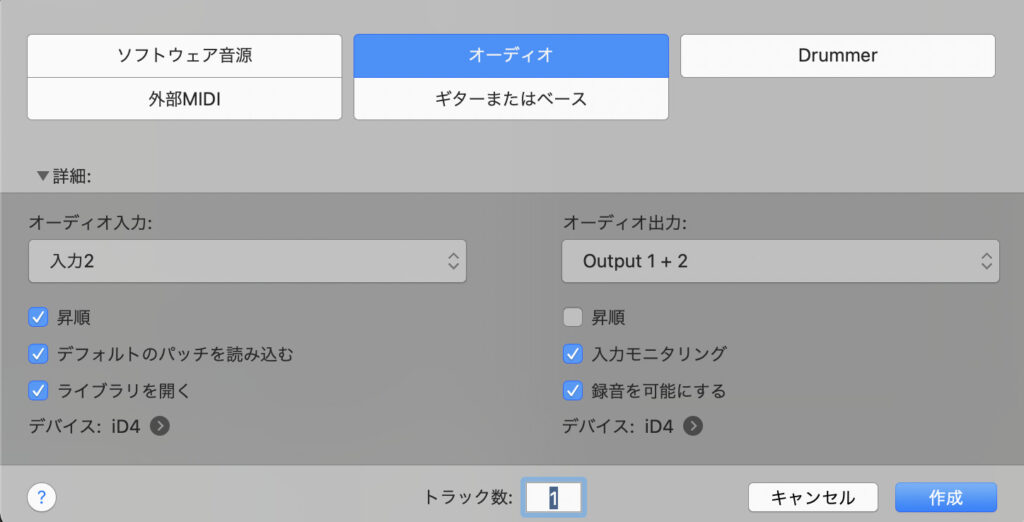

- オーディオトラックを用意して録音可能にする

- トラックにオーディオ録音を行う

- エフェクトを掛けながら録音する

- 複数のトラックを同時に録音する

- テンポを変えて録音できるVarispeed

オーディオトラックを作成するところから始まり、単体・複数トラックでのオーディオ録音の方法やテクニックについて書かれています〆(・∀・@)

Chapter4-3 パンチイン/パンチアウトによる録音

ここでの内容は

- 手動でパンチ録音を行うパンチ・オン・ザ・フライ

- パンチ録音を自動化するオートパンチ

でパンチ録音とは既に録音されたトラックを再生しながら、あるポイント〜あるポイントまでを録音する手法のことで特にギタリスト・ベーシストは絶対に使う機能なので是が非でも覚えましょうw